Бронеавтомобиль ФАИ стал наиболее удачным образцом советских легких броневиков первой половины 1930-х годов. Вместе с тем, командование Красной Армии трезво оценивало боевые возможности таких бронемашин. Вот, в частности, что сообщал Начальник 1-го управления УММ РККА М.М. Ольшанский своему непосредственному руководителю Начальнику УММ И.А. Халепскому в своей докладной записке от 17 февраля 1935 года: «В настоящее время на вооружении механизированных частей РККА состоит и производится серийным порядком легкая бронемашина ФАИ (РБ-2) (так ФАИ именовался в армейских документах – прим. автора). По имеющимся в 1-м управлении УММ данным целого ряда учений, эта бронемашина, будучи перецентрована назад (башня сзади), показала ничтожную проходимость даже по мягкому грунту (размягченная глина и т.д.). Бронемашина в этих условиях с трудом берет даже самый незначительный подъем, не может двигаться по глубоким колеям дороги там, где свободно проходит машина «Форд-А» и бронемашина Д-8.

Прошу Вашего распоряжения о прекращении серийного производства легкой бронемашины ФАИ и испытания для постановки серийного производства вместо нее другого образца легкой бронемашины, имеющей башню посередине».

Однако, отказываться от производства ФАИ Управление механизации и моторизации РККА не спешило. Упомянутый в записке «другой образец легкой бронемашины» не существовал в реальности, о чем свидетельствует резолюция Халепского на докладной записке Ольшанского: «Не получив нового лучшего типа, нельзя бросать существующего…» А получить «новый тип» было невозможно без нового базового шасси.

Не исключено, что, говоря о «новом типе», Ольшанский имел в виду М-1 – новую легковую модель Автозавода имени Молотова: первые опытные образцы этой машины были собраны еще в 1934 году и в УММ не могли об этом не знать. Однако, серийное производство «эмок» было начато лишь в марте 1936 года, и только тогда Артиллерийское бронетанковое управление (АБТУ) РККА поручило Ижорскому заводу разработать проект и создать опытный образец легкого бронеавтомобиля на шасси М-1.

Интерес военных к М-1 был понятен: это шасси по всем параметрам превосходило шасси ГАЗ-А. Двигатель мощностью 50 л.с. и спроектированная с учетом отечественных реалий подвеска обещали стать серьезными аргументами в борьбе с бездорожьем. Но главное, отношение колесной базы к длине кузова и общая компоновка позволяли создать бронекорпус с более-менее приемлемой развесовкой по осям. Перед ижорскими инженерами была поставлена задача добиться существенного улучшения ходовых и внедорожных качеств нового броневика по сравнению с ФАИ.

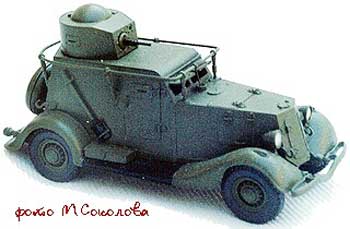

Изобретать велосипед не стали – архитектура бронекорпуса и его компоновка (с поправкой на увеличившиеся размеры) были заимствованы у ФАИ. Двигатель защищался бронированным коробом с люками. Две створки, прикрывавшие радиатор, располагались на переднем торце. Во избежание перегрева закрывать их следовало лишь во время выполнения боевого задания. На боковинах моторного короба находилось по одному лючку. Откидной была и его верхняя часть. Отдельные небольшие лючки были предусмотрены над крышками радиатора и бензобака (расположенного позади двигателя, перед торпедо). Пространство, отведенное экипажу, состоявшему их механика-водителя, командира и стрелка, также со всех сторон было обшито броней. Для входа на передние сиденья служили невысокие боковые двери с открывающимися смотровыми лючками. В боевом положении наблюдать за происходящим вокруг можно было через узкие щели, при необходимости закрывавшимися изнутри броневыми заслонками. Аналогичные лючки находились на месте лобового стекла – перед водителем и командиром, еще один лючок без смотровой щели располагался в задней стенке бронекорпуса. Для экстренной эвакуации экипажа из подбитой машины в днище боевого отделения был сделан люк. Бронелисты корпуса, соединявшиеся между собой электросваркой, были толщиной от 4 мм (днище и крыша) до 6 мм (лобовые, бортовые и кормовые).

Конструкция поворотной башни, имевшей в поперечном сечении форму прямоугольника, досталась БА-20 в наследство от ФАИ (башни были очень похожи, но все же не одинаковы). В ее верхней плоскости также находился люк с выпуклой крышкой, а по бокам и сзади располагались смотровые щели. Пулемет ДТ калибром 7,62 мм наводился по горизонтали поворотом башни спинным упором. Вертикальный угол наводки в диапазоне от +23° до -13° изменялся при помощи шаровой установки. Боекомплект составлял 1386 патронов (22 магазина), а при необходимости пулемет легко снимался со своего штатного места. Крылья и подножки, металлический футляр запасного колеса, установленного на задней стенке бронекорпуса, а также переднюю и заднюю оптику БА-20 без изменений унаследовал от М-1. Была предусмотрена и защита наиболее уязвимого места бронеавтомобиля – колес: они комплектовались пулестойкими шинами ГК («губчатая камера») с наполнителем из губчатой резины.

Предусматривалось создание двух основных модификаций БА-20: линейной (в стандартной комплектации), предназначенной для разведки, патрулирования и огневой поддержки пехотных подразделений, и радийной, оснащенной радиостанцией и опоясываюшей корпус поручневой антенной. Уже к июню 1936 года ижорским специалистам удалось изготовить несколько опытных образцов нового бронеавтомобиля, один из которых был передан для испытаний на Научно-испытательный автобронетанковый полигон УММ РККА под Кубинкой.

На испытаниях БА-20 показал себя вполне жизнеспособной машиной. Во всяком случае, можно было считать, что основная задача – повышение ходовых и внедорожных характеристик – была решена. Несмотря на солидную массу (2270 кг), на хорошей дороге броневик развивал скорость 95,5 км/ч. Запас хода по шоссе составлял 704 км, по проселку – 558 км. Проходимость, конечно же, оставляла желать лучшего, но в целом существенно превосходила проходимость ФАИ. К июлю 1936 года опытный образец БА-20 прошел в общей сложности 5 000 км. Военная комиссия новый бронеавтомобиль одобрила и рекомендовала его к постановке на вооружение, отметив два существенных замечания: «При движении БА-20 в боевом положении (то есть, с закрытыми смотровыми лючками – прим. автора) со скоростью свыше 15-20 км/ч наблюдение за дорогой и обзор по сторонам в смотровые щели передних люков становится невозможным…. БА-20 может решать самостоятельные тактические задачи. Для увеличения мощи огня необходимо установить второй спаренный пулемет в башне и один пулемет у командира машины».

Оба замечания можно считать справедливыми, но при запуске бронеавтомобиля в серию они так и не были учтены. Улучшить обзор при движении в боевом положении можно было лишь при одном условии – существенно увеличив размер смотровых щелей, что сделало бы экипаж более уязвимым. Что касается огневого усиления, то, во-первых, лишние два пулемета удовольствие недешевое; во-вторых, каждый из этих двух пулеметов требовал дополнительного боезапаса, что негативно сказалось бы на снаряженной массе машины; и, наконец, в-третьих, основной задачей легких бронеавтомобилей были все же разведка и связь, а не уничтожение живой силы противника пулеметным огнем.

В июле 1936 года необходимая для организации производства БА-20 документация была передана на Выксунский завод ДРО (Ижорский завод сконцентрировался на выпуске пушечных средних броневиков и не имел мощностей для производства БА-20), где до конца года удалось собрать 33 линейных и 2 радийных БА-20 с радиостанциями 71-ТК-1 и поручневой антенной. Поначалу производство новых легких броневиков шло довольно гладко. Единственной проблемой оказались пулестойкие шины ГК. Пока их выпускал ленинградский завод «Красный треугольник», все было в порядке, но в третьем квартале 1937 года заказ был передан на Ярославский резино-асбестовый комбинат (ЯРАК), ранее ничего подобного не выпускавший. Как следствие, ЯРАК вплоть до 1938 года едва справлялся и с половиной поставленного перед ним плана, а выпущенная им резина ГК не выдерживала лабораторных испытаний. К слову, рекомендуемая инструкцией средняя скорость движения БА-20 составляла лишь 40 км/ч – помимо необходимости соблюдения теплового режима в моторном отсеке, существенное влияние тут оказывали и шины ГК, перегревавшиеся на высокой скорости.

В марте-апреле 1937 года, отталкиваясь от опыта боев Гражданской войны в Испании, инженеры завода ДРО Мирошин и Сухов разработали новую башню. В поперечном сечении она получила форму равнобедренной трапеции, что повышало ее пулестойкость по сравнению с «цилиндрической» башней типа ФАИ. Толщина бронирования осталась прежней, но расположенные под углом бронелисты улучшали рикошет пуль винтовочного калибра. Безусловно, коническая башня была лучше цилиндрической и Артиллерийское бронетанковой управление РККА рекомендовало освоить ее производство уже к 01 июля 1937 года. Подразумевался полный перевод БА-20 на башни нового типа, однако Выксунский завод осваивал новое изделие с большим трудом и к 01 октября 1937 года удалось выпустить всего 15 бронемашин с конической башней, в то время как заказ на машины с башнями старого типа был выполнен полностью. Дела пошли на лад к концу года – всего в 1937 году на заводе ДРО удалось собрать 252 бронеавтомобиля БА-20, в том числе 150 с цилиндрической башней (32 линейных и 118 радийных) и 102 радийных с конической башней.

В 1937 году БА-20 поступали на вооружение главным образом в разведывательные подразделения мотоброневых бригад и механизированных корпусов. Несмотря на то, что эксплуатация броневиков началась в мирное время, практика позволила выявить ряд недостатков их конструкции и наметить пути исправления. Усиления потребовали передний мост, часть рамы над ним и рессоры. Лобовые листы корпуса и башни, а также бронирование пулеметного гнезда следовало сделать более надежными.

Наркомат тяжелого машиностроения рассчитывал, что с 1938 год Выксунский завод ДРО полностью перейдет на выпуск модернизированных БА-20 «с усиленными колесами и передней осью, с конической башней и пулеметом ДТ» – именно так это было сформулировано в письме наркома от 20 ноября 1937 года директору завода Ефимову. Однако, выполнить это предписание в Выксе не смогли – освоение модернизированного варианта шло медленно, в документацию постоянно вносились корректировки, одно изменение влекло за собой другое. Эталонный образец модернизированного бронеавтомобиля БА-20 в его окончательном виде КБ Выксунского завода ДРО удалось построить лишь осенью 1938 года.

В исходную конструкцию БА-20 с конической башней были внесены изменения: шасси М-1 получило усиленные передний мост и рессоры заднего моста (поскольку поставщиком шасси был Горьковский автозавод, то и модернизацией занимались там – с начала 1939 года горьковчане начали поставлять в Выксу усиленное шасси, получившее обозначение ГАЗ-МС, где литера С означала «специальное»). Был серьезно доработан и бронекорпус. Его высоту немного уменьшили, изменили углы наклона листов. Как и планировалось, толщина лобовых листов корпуса и башни увеличилась до 9 мм, появилась дополнительная защита шаровой установки пулемета ДТ. Все внешние петли открывающихся элементов были заменены на внутренние. После испытаний модернизированный броневик получил официальное обозначение БА-20М и был рекомендован к серийному производству с 1939 года.

Помимо необходимости создания новой башни, опыт использования техники в Испании (БА-20 в боевых действиях участия не принимали) продемонстрировал также недостаточную эффективность поручневой антенны и к 1939 году она была заменена на штыревую, а позднее ее порт вдобавок переместился с капота на левый борт, в отдельный "стакан", размещавшийся на бронекорпусе позади двери механика-водителя. В боевом положении стакан антенного порта складывался – это делал командир прямо со своего места, для чего ему достаточно было потянуть за рычаг. Обычно считается, что штыревая антенна – это отличие модернизированных БА-20М, но стоит отдельно отметить, что штыревая антенна начала устанавливалась еще на БА-20.

Массовый выпуск БА-20М на Выксунском заводе ДРО был налажен в январе 1939 года, но первое время строились и бронемашины старого образца с конической башней (до исчерпания задела их деталей). В середине того же года БА-20 и БА-20М были опробованы в боевых условиях, во время советско-японского конфликта на реке Халкин-Гол. Безвозвратные потери этих бронеавтомобилей в ходе боев мая-сентября 1939 года составили 17 машин, еще столько же требовали текущего ремонта: 14 единиц – среднего и 3 единицы – капитального. Наибольшие потери пришлись на долю 8-ой мотоброневой бригады, оставившей пять поврежденных бронеавтомобилей на территории противника, и две сгорели в бою. Общее впечатление от действий легких бронеавтомобилей осталось положительным, но вместе с тем отмечалось их недостаточное бронирование, не выдерживавшее попадания пуль калибром 12,7-13,2 мм (не говоря уж о снарядах), и слабое вооружение. В прямом бою их использовать не рекомендовалось.

В том же 1939 году БА-20 и БА-20М приняли участие и в войне с Финляндией. В сравнении с Халкин-Голом, их участие количественно было более скромным, при этом за три с половиной месяца боевых действий потери, по советским данным, составили 31 бронеавтомобиль, три из которых были разбиты артиллерией и 28 пришлось оставить на территории противника из-за невозможности их ремонта и эвакуации.

Всего в 1936-1939 годах было изготовлено 183 единицы БА-20 с цилиндрической башней и свыше 550 машин с конической башней.

Текст - Константин Андреев |